酷暑だった2025年夏。

天候と自身の休みの関係で長期遠征を断念。

回数は減り細々としていたものの、近場や、最大限時間のゆるす限り行ける範囲で何か楽しめないか?

と、まだみぬ花を求め新規開拓など山には通う週末を繰り返していました。

ある日の早朝。登山口近くにいたカモシカ

毎年、楽しみにしている剱岳への遠征も叶わずじまいでシーズンを終了。

気持ちが沈みそうになりそうな9月末日。

相変わらず暑さがこたえる残暑。

貴重な連休を利用し「劒には行けなかったけど、どこか歩きごたえのある泊まり山行がしたい」

という気持ちがおさまりきらず今回の山行を提案。

おなじみ大好きな山域の白山。

今回は広い白山山域でも何か新しい山行をということで

- まだ歩いたことのない北縦走路を歩こう!

- 避難小屋泊で節約&テント泊よりかはラク?!

- 火の御子峰の真っ赤に染まる様が観たい!

以上のポイントから1泊2日避難小屋泊で北部白山に走るクラシックルートの北縦走路を歩くことにしました。

登山の概要

ブナやダケカンバの林を抜けると…

登山日 2025/9/27~28

ルート概要

1日目 鶴平新道登山口~野谷荘司山~もうせん平~妙法山~念仏鏡池~シノン谷~ゴマ平避難小屋

2日目 ゴマ平避難小屋~展望地(標高2039m地点まで)~ゴマ平避難小屋~シナノキ平避難小屋~中宮道登山口

注意

当初の予定では2日目はピストン予定。しかし1日目の避難小屋にて検討し2日目は中宮道で下山することに変更

所要時間(休憩含む) 1日目=約11時間 2日目=約8時間弱

天候 2日間とも晴れ

装備

- ウェア(長袖・長ズボン)

- トレッキングポール1本、帽子、サングラス、グローブ、タオル等の日焼け対策グッズ

- 防寒着(ダウン上下)・レインウェア上下

- 1泊2日分の食料(アルコール、フリーズドライ食品、お酒のあて!)+行動食等

- 避難小屋泊用(寝袋、スリーピングマット、ヘッドライト、ソーラーランタン、水入れ、ガス、食器、500mlサーモス1本)モバイルバッテリー

- 熊対策(熊鈴、携帯ラジオ)

- ツエルト

避難小屋泊のお役立ちアイテム

ゴマ平避難小屋の内部

↓↓↓ヘッデンやモバイルバッテリーの充電節約にもなるソーラーランタンはかなりおすすめです

|

基本的にはテント泊でも避難小屋泊でもほとんど共通の持ち物です。

テントがない分、持ち物に余裕ができます。

念のためのツェルトなどビバークに備えた物品も持ちます。

避難小屋にはもちろん電気がありません。

テント泊では天候により快適さがかなり左右されますが、避難小屋では安定した快適さが望めます。

建物内で飲食、寝る事が出来るという点で安全面、快適さが各段に変わります。

tomoのお気に入り

私が泊まり山行も日帰りも、クライミングでも必ず持っていくのがコレ。

折りたたみ式のマットです。

厚みがあるため地面や冷たい岩の上、硬い避難小屋の床の上でも、ちょっと座りたい時、ゆっくり休みたい時にも使えます。

多少しめった岩や土の上であろうが、水分が染みてくる心配もなし。

お尻から伝わる冷たさ対策、冷え対策になり寒さも和らぎます。

休憩の質、つまり山行のQOLが爆上がりすると実感しています。

|

1日目

1日目の核心部と思い込んでいた野谷荘司山まで

鶴平新道登山口~野谷荘司山

先行者は誰もいない。熊さん出ませんように

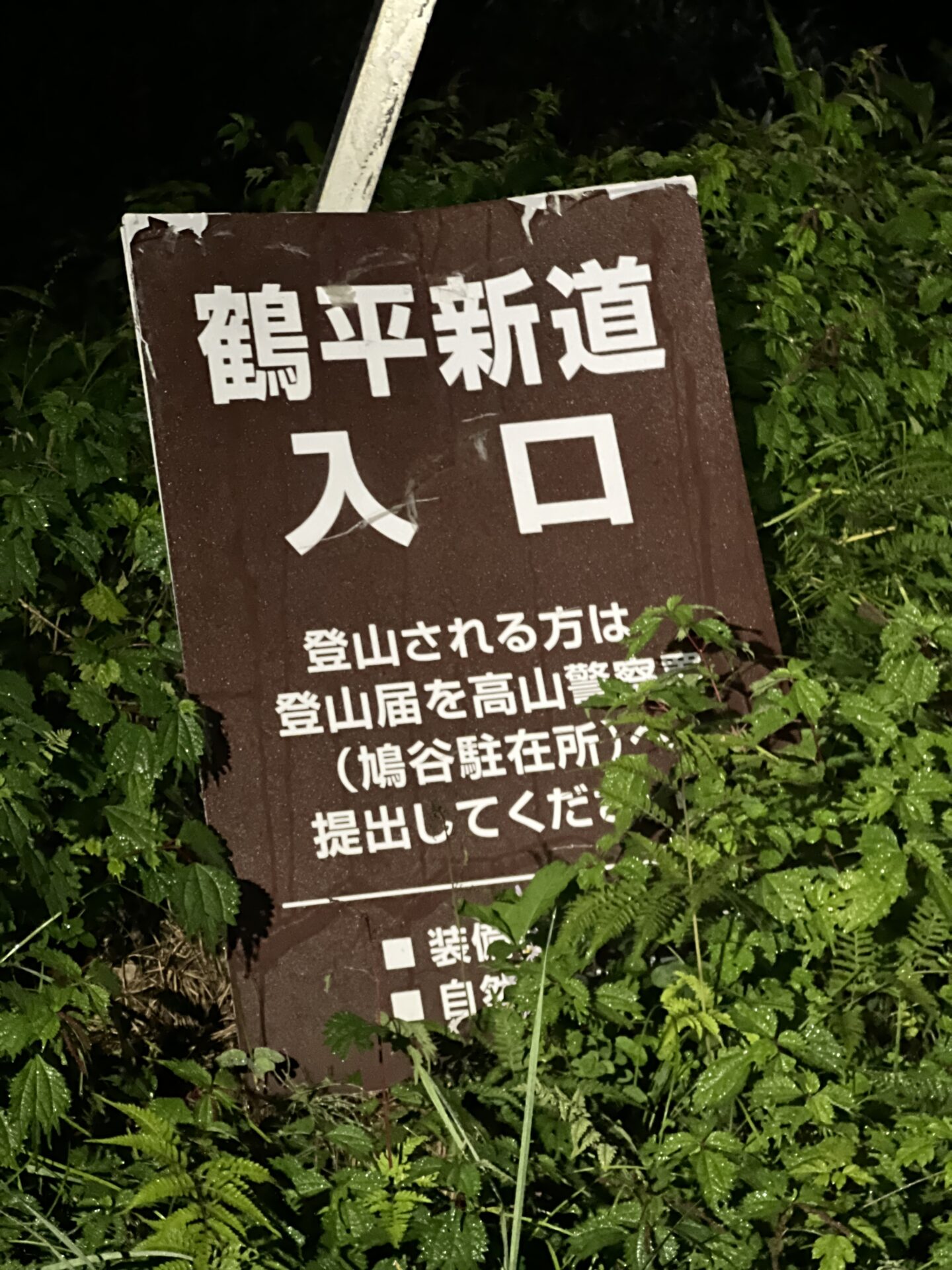

日の出前。

暗闇の中、ヘッデンで浮かび上がる看板。

早朝4時、鶴平新道登山口を出発。

今年は異常に熊の被害ニュースが多い。

登山中にクマに遭遇することはこれまでもあったけれど、今回は念には念をと?

いつもの熊鈴の他、28年?前のSONYの携帯ラジオを持参。

電池を交換したら現役で使用できるところはさすが日本製。

歩き始めは栗ロード

おもしろくもない深夜帯のラジオ番組をかけつつ、大きめの声でパートナーと話しをしながら歩きはじめる。

登りはじめは九十九折り。

とにかくキノコと栗が多い。

童話に出てきそうな雰囲気

気持ち悪いキノコから、可愛らしいキノコまで色々みつけては気分がはずむ。

クルマバハグマ

クルマバハグマは秋の花。

近年、秋の花にも興味がわき名前を憶えていたのはよかった。

暑い、暑いとフーフー言いながら登っているも山はちゃんと秋の気配がしてきている。

ブナの巨樹が林立するゾーン

ヘッデンに浮かび上がるブナの巨樹。

明るい日中ならば、さぞかし美しい林だろうと想像する。

足元にはブナの実が絨毯のようにしきつめられている。

ブナの実は熊の大好物。

熊に要注意と身が引き締まる。

徐々に空がしらみはじめた

やがてブナ林を抜け樹木の高さも低くなってきた。

尾根にあがってきたようだ。

ほんの一瞬でも涼しい風が吹く箇所があると救われるような心地を感じる。

登りのキツさに風のない樹林帯の暑さがからだにこたえる。

時折、木立のむこうに雲海が出来ているのが見えてきた。

小さな滝雲になっていた

そろそろヘッデンはいらないかな?

想定外にご来光に間に合うかも??

急登のしんどさも忘れ、尾根をあがるペースが心持ちアップする。

雲海の上にご来光

間に合った!

まさか初日にご来光が拝められると思っていなかったので嬉しい誤算。

素晴らしい朝の時間

絶景のため何度も背後を振り返り見てしまう。

麓には白川郷の三角屋根も見て取れた。

北アルプスの稜線もくっきりわかる

今回も全てスマホ撮影だが、ここまでくっきり北アルプスがわかるのが嬉しい。

何度も振り返り絶景を眺めてはキャーキャーと喜びの感嘆をあげる私。

登山者は私たち以外誰もいない。

誰に遠慮することもない、喜びの言葉を素直に声に出して言うことができる。

朝の素晴らしい絶景を堪能した。

端から端までアルプスの稜線くっきり

さて、実はまだまだ野谷荘司山まではもう少しある。

ご褒美タイムで気持ちが晴れ晴れ。

眼下には鳩谷ダム

野谷荘司山までは後300mほど急登を詰める必要がある。

我らはまだまだ登り始め、行程の序盤なのだ。

やっと目指す野谷荘司山まで見えてきた

赤頭山という地点があるらしい。

展望台と看板のあった場所だろうか?

赤頭山の山頂標識は見当たらず、それらしい展望の良い地点からの写真が上記。

前方、右側

まだ先の分岐から右方面が三方岩岳へ。

分岐から左へ

分岐から左へ行けば野谷荘司山。

途中、ガレた際どい箇所も多少あるため注意して歩く。

夏の花の咲き残り

ガレた岩場の辺りから夏の花の咲き残りが現れだす。

イワショウブ。

まだキレイに咲いていた

ウメバチソウ。

花が現れると途端に元気が出る。

野谷荘司山の山頂標識

やっとこさ、野谷荘司山に到着。

ここで腰を下ろして最初の大休憩とする。

それにしても、暑い。

白山

白山の景色が最高である。

今から歩く行程がまだまだ長いということ、暑さで大丈夫なのか?

という宜しくない予感がよぎる。

とにもかくにも、しっかり休憩をとる。

暑さと水分補給の割合を計画的にしなければと、この辺りから考えていた。

野谷荘司山~もうせん平

もうせん平

野谷荘司山からは軽い登り下りを繰り返しもうせん平に到着。

8時50分。登りはじめから約5時間半が経過している。

普段の日帰り山行ならば、すでに下山か下山途中といった時間が経過しているころあい。

もうせん平は野谷荘司山からは時間にして40分程度。距離だと1.2kmほど。

野谷荘司山から考えるとたいした距離、アップダウンではない。

しかし本日の登り始めた時間から考えるとパートナーの疲労感が増してきている様子。

もうせん平は歩き始めてからまだ5㎞弱。

1日目のゴールであるゴマ平避難小屋まで約11キロの距離に対し、まだ半分の距離まで至っていない。

パートナーはこの数年、暑さと登り、特に荷物をしっかり背負っている時はテキメンに弱くなっている。

正直に言うと私自身はまだまだ気力も体力もある。

私たちはチームなので、一人が元気でも一人がシンドイならば一緒に歩けるよう足並みをそろえるべきである。

こまめな休憩をし、パートナーには水分と栄養補給をしっかり摂ってもらう。

暑さと疲労で食欲が減退し脱水、シャリバテになるのがこの近年の常であることはようく承知している。

結局、もうせん平では30分ほど休憩していた。

今回の山行はほとんど入山者のいない山域。

※実際、山行を終えてみると2日間の山行中に誰とも出会わなかった。

有人の山小屋もない。

はじめて通るルートであり電波の入る箇所も把握できていない。

エスケープルートも下山までそこそこの距離があり、簡単には助けを呼べるような場所ではない。

私たちはチームであり、やはり元気に一緒に登って下山まで楽しく過ごしたい。

焦らずしっかり休憩しながら歩みを進めることが何よりも重要なのだ。

さっき休憩したばかりのような気もするけれど、もうせん平は休憩適地。

ここでも荷物をおろししっかり休んでもらうことにする。

春の最盛期に来たらきっと花が咲き乱れているのでは?

暑さはこたえるが、さいわいアブなどの嫌な虫はいない。

トンボもたくさん飛んでいる。

オオシラビソに囲まれ神庭池(かんぼいけ)と呼ばれる池塘の景観がとてもよく山上のオアシスのよう。

まだ花が開いていないリンドウが複数、池塘をふちどるように生えている。

もうせん平~ゴマ平避難小屋

天気が良いのはいいけれど、暑いのがツライ

再び歩き始めた私たち。

パートナーは暑いながらも、しっかりした足取りで歩けている。

気持ちのよい稜線歩き

なかなか景観のよろしい稜線歩きを楽しむ。

楽しむとはいっても、正直に言うと暑さに私も徐々に口数が少なくなってきていた。

リンドウの花がしっかり開いている

秋の花のリンドウ。

このお花、しっかりした日照がないとここまで花は開かない。

しっかりと花びらがクルリンパと開いているということは、つまり良い天気。

とにかく日差しが強く暑かった。

せめて爽やかな涼しい秋の風が吹いていてくれたらよかったのだが、この日は良いのか悪いのか微風なのだ。

手ぬぐいでほっかむりをしている私

サングラス&手ぬぐいでほっかむり。

あまりの日差しと暑さで、楽しいはずの稜線あるきにも日よけとなる場所がいっさいなく辟易する。

見えるは妙法山。

ああ、まだまだ先は長いようだ。

北側の眺望

途中、白山ホワイトロードの道路がくっきりと見えた。

さらにその奥に見えるのはオイズルヶ岳だろうか。

北部白山側から見た冠雪した白山は迫力あり、大変素晴らしい景観なのを私は知っている。

妙法山の山頂

少しくだり、登り返し、妙法山の山頂に到着。

この頃になると、今度は私のほうが次のポイントまでの距離をたずねるようになっていた。

自分自身の体調が不調に傾いてきている気がする。

行程を考え、自分の持っている水分をケチって飲んでいたのが良くなかった。

ここでしっかりと水分補給。

スポーツ飲料だけだと飽きるので、味を変え紙パックのザバスを1本飲む。

常温保存できる貴重な水分、兼、たんぱく源である。

白山が近づいたような?まだまだ遥か遠いような

景色は最高なのである。

だがしかし、暑い。

「曇りぐらいが丁度いい」

とか、なんだかんだと都合の良いことを話しながら歩く私たち。

念仏鏡池

妙法山から20分ほどで念仏鏡池に到着。

あるブログでは幻の池と表現されていた。

絶滅危惧種の「タマミクリ」なる植物があるらしいのだが、この時の私たちは全く知る由もなく、もしまた行く機会があるなら調べてみたい。

ここは長いせずに写真だけ撮りすぐにルートへ復帰。

青空がうらめしいほどに暑かった

念仏尾根を歩く。

念仏尾根とはどういう由来なのか?

通称「念仏尾根」らしい。

昔の人は念仏を唱えながら白山を目指したのか?!

木の柱から落っこちていた看板

例え熊にやられて落っこちた看板であっても、人工物に出会いなぜかホットする。

避難小屋まではあと2.3km。

谷に降りる前の景観

ここからの景観は印象に残る美観だと思う。

沢の音もしてきた。

いったんシンノ谷までくだり300mほど急登を登り返したらゴマ平避難小屋だ。

ラストスパート、頑張ろう!

お互いに励まし合いながら進む。

鉄製の橋を渡る

下りは得意な私たち。

蛇谷源流のシンノ谷に降りてきた。

沢の水の音がして、私たち人間の音はかき消されやすい。

水場ということもあり動物たちも集まってきやすいのでは?

ここではいっそうの警戒心を持って、私は大きな声で会話するよう意識した。

改めて写真を見ていると、本当に日差しが強かったのだなと感じる。

沢近くの木陰にゴゼンタチバナ

ゴゼンタチバナは大好きな春の花である。

この花の実も赤くて大変かわいらしい。

もう秋にもなろうとしているのに、まだこの赤い実が見られるなんて。

谷の沢沿い、冷涼できっと遅くまで雪が残る地形なのではと想像する。

白い幹がさわやか

谷の2~3筋の沢を抜け笹の多い地帯に突入。

顔を上げると背の高いダケカンバがぬっと視界に入る。

オオシラビソの林。

歩きにくい笹や木の根のトラバース地帯…

正直、閉口してしまうような歩きにくさである。

一般登山道というよりアルパインチック、いわゆる藪漕ぎに近いような…

しかし、人間の手で(チェーンソーの機会だが)笹の刈り払いをしてくれているのもわかる。

ああ、だが、しかし

登山道上、刈られた笹が覆いつくし足元が不確か。

足元を確かめながらの歩きで神経を使う。

ポイント

下山後に笹の刈り払いをしてくださったご本人から聞いた話では、笹が人の背丈まで覆いつくし、刈り払わないと藪漕ぎも遭難レベルであったとのこと。北部白山の登山道を管理してくださっている泰山氏へは感謝してもしきれないほどである。同時にこのルートのハードさを実感。本当の核心部はこの区間だった

ゴマ平避難小屋

15時。潤沢な水の流れの小さな流れを通過しゴマ平避難小屋に到着。

日没までは余裕をもって到着できた。

いったん荷物をおろし軽く休憩。

先ほど通過したばかりの水場へ水汲みへ。

長い1日の行程も無事、安全に終えることができた。

続きは後編へ↓↓↓

-

後編【北部白山】避難小屋泊で行く北縦走路を歩く(鶴平新道~中宮道)2025年9月

この記事は上記、前編の続きになります。 避難小屋にて作戦会議 1日目の行程を終え、ほっと一息。 まずは汗だくの衣類から着替えリラックス。 避難小屋の内部には物が干せるようにロープが張ってあったため衣類 ...

続きを見る

いつもブログを読んでくださりありがとうございます。

ランキングに参加しています。

応援のクリック👇よろしくお願いいたします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2cda75d2.0f05c0f9.2cda75d3.a4231092/?me_id=1265611&item_id=10062204&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcanpanera%2Fcabinet%2Fitem55%2Fitem_c39003_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d8cc7fa.2f602779.4d8cc7fb.27c7065d/?me_id=1415818&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fmooomjapan%2Fcabinet%2F09393982%2F09432546%2F09593143%2Fcampmat-10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)